新規サイト001のヘッダー

区切り3回目詳細

| 36〜53番札所 |

|---|

2013年3月24日〜29日 |

| 羽田発高知行のANA始発便に乗る。JALでは30分強早い便があるが 高知駅発のバス便間隔が1時間半に1本なので同じになる。 金剛杖と靴擦れ防止絆創膏用のカッターを別途羽田のカウンタにて預けて置いたのを高知龍馬空港にて受け取る。 バス便の出発時刻に間に合うかと心配していたが別ケースに入れて係員がコンベアには載せずハンドキャリして直接 手渡しにて受領。感謝。 飛行機はほぼ満席であったが、高知駅行のバスに乗車した者は私以外2名で定刻に発車。 尤も、同時刻に発車する高知県庁前行きのバスにも何人かは乗車していた模様。 高知駅発の高知県交通バスは県庁前を通り、JR朝倉駅前にて時間調整後仁淀川大橋を渡り、先日の弥勒菩薩社の先にて大きく方向転換をして中島バス停経由スカイライン入口に定刻着 宇佐大橋を渡りきったところに『旧遍路道』の矢印看板が右折を促すように立っており、車道を直進すべきか否か躊躇。 |

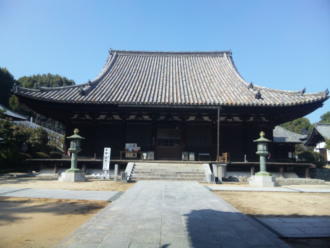

| たまたま通りかかったバンを止め、運転手に聞くと明瞭に 『 多少遠回りだが現在は殆どこちらの海沿いの道 』 と車道を示してくれた。 礼を述べて海岸沿いを歩く。 海は絶好の浜辺で海水浴客で夏は賑わうかと思う。 この辺を龍が浜と呼ぶ。竜というドラゴンバスの停留所を過ぎて右折し坂を上る。 横綱朝青龍が在校した明徳義塾と多分隣接している36番札所青龍寺もこの山の中腹にある。高知の札所はどれも津波がきても被害を受けない高地に立っている (若しくは建立後ほどなく移動した) と合点 境内には何組もの車遍路の方々が来ているが時刻のせいか、歩き遍路は自分一人、門前に須崎までの航路の時刻表が載っており、確認したが今日中に窪川駅に到着する電車との接続が不明な為 乗船は断念。ドラゴンバスの竜停留所に向かう。 定刻より5分遅れで町営シャトルバスが到着、中島バス停の脇の東芝(ヒガシシバ)西芝を通り、前回乗車した高岡営業所前を通過し土佐市役所前を経由して仁淀川の上流を渡り、JR伊野駅前に到着。鈍行須崎行きに乗り、終点で特急に乗り換え、窪川駅に夕刻に着く。   36番札所青龍寺 37番札所岩本寺山門 |

| 窪川は静かな町。ガイドブックにある旅館はすべて普通の民家に毛の生えたような構え、民宿と同様家族経営。 今回は都合により朝食は用意できないと言われて、旅館に宿泊としたが、次回も窪川に泊まる場合、是非岩本寺宿坊とすべきか? |

| 宿から数分の36番札所岩本寺に到着、境内に宿坊に泊まったと見られる数人を散見。 本堂にて読誦、御朱印受領後、本堂天井に多彩な絵が描かれているとのガイドブックの記事を思いだし、再度 本堂に向かおうとした時、携帯電話にて勤務先同僚からの問い合わせがある。拝観は中断。ご縁が無かったと諦め、発車時刻まじかの駅に向かう。 窪川駅には既に中村行の特急が停車しており、がら空きの自由席車内に入ると自分より年配の遍路者が座っていたため、通路を隔てた反対側に座り会釈する。 彼は須崎市在住で今回は宿毛駅まで乗り、そこから区切り歩き遍路を再開するとの由 話し込んでいると同じく歩き遍路の初老の男性が通路を会釈しながら通過する。彼は中村駅で下車するとのこと。 中村駅にて先程の男性と共に下車し、駅前に停車中の足摺崎行のバスに乗り込む。 バスには男性遍路一人が既に乗車しており、都合三人の乗客で出発。その一人は39番札所に向かう為 新伊豆田トンネル通過後に下車。其の後の乗客は中村駅にて一緒に下車した男性と二人のみ 。 男性は 昨日37番の岩本寺宿坊に泊まり、夕飯も朝飯も付近のコンビニで買い求めた物で済ませたとのこと。 所持する金剛杖には金属製の覆いが施され、輪袈裟等も立派な為、伺うと 『去年先達の資格を得た 』 とのこと。4回程度巡れば札所の推薦で受験資格が得られるとのことで、それも全て歩き遍路にて回る必要は無く、今回も一部バスと電車を用いての歩き遍路者で、大阪在住と自己紹介された。 胸には先達の通し番号の付したバッチを着けている。 先刻下車した男性遍路の辿るであろう道順や、長宗我部に滅ぼされた、一条氏が始めた大文字焼き等 中村の由緒を説明して頂く。 途中、美しい砂浜海岸線でポスターにも描かれている大岐海岸の手前から女性遍路が一人乗車し、乗客は計3名。土佐清水市に入る。 市内では昨日の土佐市と同様、街の中心部を一巡して買い物客等を頻繁に乗降させ、のち、狭隘な海岸沿い生活道路を中浜を経由して伊佐経由金剛福寺へと向かう。  38番札所金剛福寺境内(1)  38番札所金剛福寺境内(2) |

集落を通過する際、前方に老人がユックリ歩いており、運転手は我々乗客に対して 『 狭い道路を先導してくれています 』 と説明。 親切に! と納得したが、どうも様子がおかしい。 運転手に確認すると、『 何分 年を召しておられるので・・・』 と説明、いずれ気づいて道を譲ってくれるまでの待機を乗客にそのような言葉で説明したのだと了解。 この辺の住民全てと運転手さんは顔なじみとのこと。 バスは門前停留所にに定刻より10分遅れで到着。 |

|

|

快晴のせいか、寺全体より非常に陽性の感じを受ける。観光客も多数境内におり、華やかさを感じる。 同行した先達はここから岬の東海岸線を歩いて、安宿という民宿にに一泊して39番札所に向かうとのこと。厚く礼を述べ、分かれる。 バス発車まで多少時間があるため観光案内所にて道順を聞き、徒歩数分で足摺崎展望台へ到着。 其処で長男と同年齢のNHK松山支局のビデオカメラ持参の放送記者に合う。(名前を伺ったが残念ながら記憶無し) 写真を撮ってもらい、急ぎバス停に戻り、急ぎ先程と同じ運転手さんのバスに乗車。 足摺岬東回りの海岸線を観るには5分程前に発車した土佐清水中心街行のバスに乗って、スーパーの前で乗り換える方法もあるとのこと。 市の中心街では何人かの歩き遍路を車窓から確認。 先程の先達さんの話で、昨日38番札所に泊まり、今朝ここまで、歩いて戻って来た遍路さんと推測。 |

|

足摺岬灯台  39番札所延光寺境内  黒潮鉄道宿毛駅 |

| バスは元来た道をそのまま戻り、四万十川を渡って中村駅に到着、運転手が交代して車両はそのまま宿毛行となるため、荷物を車内に残し、鉄道駅舎内のトイレで用を足し、弁当を購入して再乗車し、車中昼食を摂る。 |

| バス整理券は足摺崎乗車時をそのまま使い、中村にての途中下車扱いとはならないため、バス停寺山口までの通し代金は100円安く2700円。 バス停にて運転手さんに札所の方角を聞いて田んぼ道を歩き出すと、斜め前方よりこちらに向かう夫婦の歩き遍路を認める。 彼らは手振りで、私の歩いている道が歩き遍路道より一条ずれていることを示してくれ、こちらも身振りで礼を述べる。 車遍路道から歩き遍路道に合流後振り返ると彼らはバス停にて時刻を確認後JR平田駅方面へ歩き出した。(逆巡り?) 39番札所延光寺境内には何組かの自家用車での遍路さんが居たが歩き遍路は見かけない。 完全な歩き遍路の場合、通常の右回り行程では前の38番札所との位置関係でお昼頃に到着する遍路さんは居ないのかもしれない。 延光寺境内にも金剛福寺境内同様、浦島太郎も乗れるような立派な亀の石像がある。 39番札所からの歩き遍路道が見つからず、そのまま国道56号線に出て、国道沿いに歩く。 途中、松田川を渡ったところに屋根があるが壁のない東屋のような遍路小屋があり、中に男性遍路が一人上半身裸で休んでいるのを認める。 『 先を急ぐので 』 と会釈して通過。 旧宿毛市街を迂回近道をして瀟洒な黒潮鉄道宿毛駅に到着、 駅構内の売店で夏みかん台の大きさの柑橘類4個を100円で購入。 宿毛駅から宇和島駅行のバスに乗車、今回はこれまでと異なり出発時に乗客4人。以後も途中多数の乗降客あり、これならば採算可か? |

| バス車内にて 春休み中はバスダイヤは平日でも休日扱いと聞き、降車した平城札所前バス停留所の時刻表にて明日の始発時刻が予定より30分遅いことを確認。 明朝JR宇和島駅から41番札所迄歩行した場合、JR卯之町発の電車に間に合わず、乗り遅れる危険性があることを念頭に入れて 如月旅館に到着。 |

同宿舎は車の夫婦遍路と女性二人連れの歩き遍路がふた組み、それに山口県から来たという常連らしき営業マンの二人連れ。 歩き遍路の方はいづれも今日中に40番札所観自在寺にてのお参りは済ませているとのことでひと組は足摺崎から39番札所迄はバスを用いたとのこと。 40番札所 観自在寺 バスの始発時刻に合わせるため、予定より20分程遅れて宿舎を出発。同宿の遍路者等も前後して宿舎出発。 この40番札所観自在寺は街中であるためか、近在の方々が三々五々。七時前にはお参りに来ている。その中での読誦。 |

|

| 松山行のバスに乗車、乗客は他に数人。ほどなく、昨夜の同宿舎を追い抜く。2時間弱で宇和島バスセンターに到着。 |

| 宇和島駅まではここから徒歩10分弱とのことで、41番龍光寺まで歩くのであれば此処から歩き出すが、今回電車を利用することにしたため そのままバス内に待機して宇和島駅前にて下車。 発車までの間に駅前のパン屋にて昼食用の菓子パンを購入。 1時間に1本の単線2両編成の窪川行き電車に乗る。 |

|

無人駅の務田駅ホームで寺への道順を地元の主婦に確認して歩き出す。 41番札所龍光寺 途中、ハイキング姿の中年夫婦を追い越し、41番札所龍光寺に到着。 読誦後納経所の係りの方に仏木寺への遍路道を訊くと、当墓地の間の坂道を登って裏山に入るとのこと。 |

|

彼らの後を追い平坦な舗装道を進む。 途中のバス停で彼等は逆方向の時刻表を確認していたのは42番札所で読誦後に宇和島方面に引き返すからであろう。 42番札所仏木寺 30分程で42番札所仏木寺に到着 読誦し、即出発。(時刻は正午前)山門にて、女性歩き遍路とすれ違う。 仏木寺の門前の県道を横切って遍路道との道標があったが、松山自動車専用道の貫通前に印刷発行された 『 同行二人 』 のガイドマップに従い、 民宿とうべや前の県道を辿る。 インターネットの投稿欄にあるように、この民宿に行き着く県道からの畑道を夕暮れ時に見つけるのは確かに難しかろうと納得しながら歯長峠に入る。 |

|

挨拶をすると カタコトの日本語で 韓国人なので日本語が話せないと言う。 彼女に徳島で同行したシンさんのメールアドレスを見せたところ、綴りのミスを指摘された。 納得して礼を述べ、山道を先行する。 県道に合流して暫くすると、足の達者な彼女にたちまち追いつかれ、川の左岸を先行される。 自分は右岸を歩くが瞬く間に100m余の差がつく。 歯長峠道標 高速自動車道の下を潜った処でガイドブックには二通りの道が記載されているが自分は左の西方向に向かう。 彼女がどちらの道を取ったかは不明。 市街地に入り 最初は道標があったが道が判らなくなり、女校生に聞いて道標を見つけ、墓地の横を辿り、宇和高校のグランドの縁を巡り、自家用車のドライバーに尋ねて丘陵の裾を廻る。 確かに所々に遍路道標があるので古来からの遍路道ではあろうが、どうみても現在の地形と道路状態から見ると遠回りである。 やっと参道入口にたどり着く。 |

|

| 広い車道に出、ふと見ると20m前を彼女が歩いている。彼女も道に迷っていたらしい。 | |

坂を登りきり、観光バス用の駐車場を左に見て石段を登れば43番札所明石寺の寺務所、本堂等は尚その上。 読誦し、御朱印受領後、寺務所前で近在の 43番札所明石寺 老人に JR 卯之町駅への道を尋ねると 『 石段を降りず、山の中腹を左に廻ると駅に出る 』 とのこと。 礼を述べ、足腰を確認し、靴を履き直して歩き出し、分岐点で左に曲がり坂道を下り始めると先方に先程の老人が居り、道が違うと言う。 自分が辿ったのは先程の駐車場へ通じる道であり、老人は私を心配で ずっと注視していたらしい。 途中まで自分が先導するとの申し出に恐縮してお言葉に甘え、道案内をお願いする。 草茂る山道を歩きながら老人が言うには健康のために街中より 毎日お参りに来ている。 |

|

| 札所から街中へのルートは 自分が先程辿って来た山の中腹を迂回する道と 今回ガイドされる 丘陵を縦断する山道の二通りがある。 |

| まもなく 市街地に降り立つと老人は駅までのルートを少しずらし、古い家並の区画に わざわ ざ 案内してくれた。 江戸時代から続く旧家が立ち並ぶ静かな落ち着きのある通りで観光客が居ないのが不思議で あり、老人に尋ねると 他に見るべき名所が何もないから とのこと。 完全歩き遍路であるなら 是非宿泊したい街である。 老人と別れ、卯之町駅に向かい、一時間に一本の特急を待つ間、地元の人(元教諭)に この 街は江戸時代 宇和地方の中心で宇和島より賑やかであったとの説明を聞く。 卯之町駅発 17時30分、松山駅着18時34分。 松山駅前バス案内所でバス券は車中で買い求めるようにと言われ駅前の指定の場所で国営 バスの到着を待つ。 バスの乗客は松山市駅を過ぎると最終バスなのに数人程。 三坂峠を通過する時は車外は真っ暗。 藤の棚バス停前が民宿でんこ。 夜8時過ぎの到着なのに夕飯の支度がしてあり、荷物を部屋に置いたら 直ぐレストランにもなっ ている1階の食堂にどうぞとのこと。 食事をしていると湯上り姿の先客が 『 どの峠を越えて来ましたか? 』 と尋ねてきた。 遅く宿に到着したため、内子方面からの山越えで来たと勘違いしたらしい。 彼も峠越えで難儀し予定以上の時間を費やしたらしく、また 宿も そのような遍路客が多いた め、当たり前のように8時過ぎ到着の客のために夕食を用意してくれていると思う。 夕食は今までの宿泊した宿の中でも質量ともに豪華で値段を考えると多分一番にランクされると 思われる。 |

|

ると、明日朝一番で松山駅から来る国営バスに接続する バス便が在るので、それに乗車すれば岩屋寺にお参りして 明日中に松山駅に戻れると応えてくれた。 天気予報では明日は雨なので 1巡目の遍路者が一人で 山中の遍路道を歩くのは危険とのこと。 朝 食堂に行くと昨夜の男性遍路が二人既にテーブルに 着いており、一人はこれまでバス遍路の運転手として何度 も巡っているが完全歩き遍路は今回2巡目とのこと。 今一人もやはり何度目かの歩き遍路とのことで、自分が 今日は雨なので用意したビニール 雨中44番札所大宝寺 袋でリュックを覆う予定と話した処、リュック用の専用雨カバーが無いならば、通常、荷物をまず ビニールカバーで覆い、それをそのままリュックに入れるのが良いと教えて頂く。 まさに目から鱗 で 礼を言い、部屋で用意を整え、簡易合羽を着用して予定より30分遅れで雨中宿を出る。 国道33号線から県道12号線に入り 暫く歩くと途中にバス停があり、行先は岩屋寺方面とあ る。大宝寺参拝後にバスに乗るのに国道の始発停留所まで戻らなくともここから乗れると判断 し、途中右折し大宝寺に着く。 44番札所大宝寺本堂前の石段前で先程の二人とすれ違う。 小雨の中、読誦を済ませ、納経所にて岩屋寺迄の道順を訊くと 今日は天候が悪いのでバス 道を辿ったほうが良く、バスの便も岩屋寺まではいかないが途中まで行くバス便もあるとのこと。 教えられたバス道までのルートは自分が 今歩んできた道と同じであった。 バス停で時刻を確認すると、到着にまで未だ30分以上時間があるので雨の中 曲がりくねった 県道を登りはじめる。 ほどなくすると隧道に至り、手前に休息所を兼ねたバス停があり、10分足らずでバスが来るの で待っていると隧道から私と同年輩のハイキング姿の夫婦が現れた。 訊くと今朝一番で岩屋寺を参拝したあと、宿泊した古岩屋荘に戻って そこで荷物を受取り歩い て来たと言う。 頑張りなさいと励まされて立ち去ったあと暫くしてバスが来て乗車する。 バス道を歩く何人かの遍路者を追い抜き、清瀬橋バス停にて下車。 運転手に教わったトンネ ルを抜けて岩屋寺前バス停で小休止していると後ろから両手にステックを持った年配の男性遍 路者が追いついて来た。  岩屋寺参拝道入口 |

|

は予定通りに途中バス道から八丁坂経由に向かったが自分は視力が弱い 為 分かれて独りバス道を来、岩屋寺にて合流予定とのこと。 確かに視力が弱いらしく、私の顔もボンヤリとしか見えないという。何回か 遍路を重ねているが、お寺まで道を間違えないため同行をお願いしたいと 言う。 恐縮して一緒に参拝道を登りだすが自分よりはるかに健脚で悠然とリズム よく登る。分岐点では逆に私に参道はこちらとガイドする。恐縮! 45番札所岩屋寺境内に到着、老人の相方は既に到着しており、再会を果 たした。  岩屋寺本堂背後の崖棚よりの景観 岩屋寺本堂背後の崖棚よりの景観 読誦後 本堂横のほぼ垂直の木製梯子を登って崖の途中にできた自然の棚に登る。 傍に注意とはあるが禁止とは書いてない為、何人かの参拝者に続き自分も 細心の注意で登る。 確かに崖棚からの眺望は格別。 小雨けぶる中、何枚かの写真を撮り、昇りより細心の注意をして降りる。 バス停迄戻り発車時刻を確認すると1時間以上待たねばならぬため車道を 戻る。 途中 何人かの歩き遍路者と行き違う。 古岩屋荘の前で歩き遍路道との分岐道標があったが小雨の中、そのまま 車道を歩くことにする。 2時間弱歩いた処で遍路小屋が併設されたバス停に到達、此処で後続の バスを待つことにして前日買い求めたパンで昼食を摂る。 バスを待つ間に先程の老人が相方と眼前を通り過ぎたので声を掛け、また 200m程離れた並行して走る畑道(遍路道)を今朝方の男性遍路二人が通過 するのを見送る。 又、 逆にその畑道を数組の歩き遍路が岩屋寺に向かう様を眺めていると 定刻通りにバスが到着し乗り込む。 例によって他の乗客は無し、今朝一番のバスで松山駅前を出発し、岩屋寺 に参拝してその日のうちに松山駅に戻る参拝客は今日は一人もいないことに なる。 運転手に松山駅前行の国営バスの発車する久間中前のバス停の所在を 尋ねると 終点久間営業所の真ん前とのこと。雨の中バスを降り、国道の反 対側にあるバス停に着く バスは三坂峠を登る、前夜は暗くて良く判らなかったが かなり急峻な道。 車窓からは歩き遍路の姿は認められず、やがて道の左に『至る浄瑠璃寺』 の道標を確認。 |

|

の東側、即ち進行方向右 側に位置する筈なのに? と、思考が錯乱する。 ほどなくバスが平地に 下りると雨も止んでおり 、砥部を通過して森松本 町に着く。 運転手に乗換の私鉄 バスの森松という停留所 の所在を尋ねると目の前 が待合所とのこと。 47番札所八坂寺 森松は伊予鉄バスのこの地区のハブの役目を担っている様で、待合室の 建物内に案内所と切符販売所があり、其処で八坂寺方面ゆきの時刻を確認 後、ベンチでリュックを降ろし、そこで始めて、今朝から着用していた簡易レイ ンコートが脇の処で裂け、使用不能の状態になっていることに気づき、脱いで 纏めてリュックに押し込む。 乗車したバスは 今来た道を3〜4キロは逆走し、(確か砥部運動公園某迄) そこから左折して住宅街、集落をとおり、八坂寺前というバス停に到着、運 転手に道順を訊いて歩き出す。 (後日、インターネットで確認すると、三坂峠で車道はループを描いており、 その箇所では、左右の感覚が逆になることと、其処から浄瑠璃寺までは下り を小一時間の歩行で到達できることが判明。又砥部運動公園からも八坂寺 まで、平地を歩行45分程度で到達できることが判明) 途中 左側に『至る浄瑠璃寺』の看板を確認。 47番札所八坂寺にて読誦 後 浄瑠璃寺への道順を尋ねると、『 逆ルートになるため正規の遍路ルート は迷いやすい。所要時間は殆ど変わらないのでバス停まで戻り、そのまま車 道を進めば直ぐ判る 』 とのこと。その説に従い、道標を無視して46番札所 浄瑠璃寺に着く。 |

| 浄瑠璃寺にて読誦後、その門前の長珍屋に早めの時刻に入る。 民宿と書いてあったが規模は完全なホテルクラス。 |

|

泊可能な規模。 宿の主人から まもなく婦 人の団体客が到着すると二 つの大浴場を両方共婦人用 にするので 食事前に早めに 入って欲しいと要請され了解。 風呂から上がり、売店コー ナで他の遍路用品とともに 地下足袋(9枚)2000円の値 札のついた箱を認め、使い 捨ての地下足袋9枚で2000 円とは安いなと思っていると 宿の人が話しかけて来た。 46番札所浄瑠璃寺 「この地下足袋は遍路用ですか?」と訊くと、お祭りの時に神輿を担ぐ時に 履く足袋ですとのこと。 軽いので買い求めて靴から履き替えて使用する人も多いが防水機能が無 いため、雨天の際は通常の靴を履かねばならないとのこと。 また その会話の中で9枚とは足袋の数では無く、小鉤の枚数であることが 判明。今まで履いてきた靴を別途持って歩行するのも考えものなので、試し に履いてみないかとの宿の誘いを拝辞する。 定刻になり、畳敷き大広間に行くと、団体客が中央部を占め、個人客は片 隅2列に向かい合わせ約12名程度の膳が設えてあった。 個人客のうち男性は自分の他は2組の夫婦のみ。浄瑠璃寺境内にても見 かけた斜め前に座った40前後の女性は愛知から来たとのことで独りよく喋り、 岩屋寺の参拝を昨日済ませ、今朝古岩屋荘を出たとのこと。 一番端に座った夫婦は今朝トンネル前で会った夫婦と思ったが何となく確認 しそびれた。  48番札所 西林寺 翌朝、食事を取って昨日バスで通過した横通という名のバス停を通り、 札始大師堂を左に見て、昨日も2度バスで渡河した堤防間隔の広い重信川を 一つ上流の九谷大橋で渡る。河川敷はゴルフ場。 県道を斜め右に入ると正面が西林寺の山門。 北上する県道が西林寺の南面する山門を左に避けて寺の西側を掠めて 設置された様が良くわかる配置。 |

49番札所浄土寺 歩き遍路では多分自分が今日初めてと思われる読誦を済ませ、県道を横 切り、出勤する職員が続々自家用車を降りる病院専用駐車場を左に見、国 道を渡り、元気に挨拶を交わす通学の学童と一緒に歩き完全な市街地にあ る浄土寺に着く。 |

||||

|

鐘楼脇で菓子パンのお昼を食べ、出発。 石出寺を出た処で次の52番札所行の道標が見つから ず、止むを得ず、同行二人のマップに従い道後温泉を 目指す。 途中で道標を発見したが丘陵を登る気配なので無視 し、一般観光客用の道しるべに従い、道後温泉前に到 着。 昼時であり、家族連れ、二人連れなどで結構賑わって いる。温泉の建物玄関を写真に納め、遍路道標を無視 して県道187号線を西進する。 道後温泉 まもなく 右手に護国神社が見え、右折して川沿いに歩き出すと遍路標識に再会。 辿って、 第1次大戦のドイツ人捕虜収容所で亡くなった人々を弔う寺の前を通り、時々道を尋ねながら予 讃本線を渡り、畑道を松山北中の前を通って、大将軍神社境内にてトイレ休憩していると30歳 過ぎの男性遍路が会釈して追い越していった。 今朝民宿を出発してから始めて遭遇した歩き遍路であった。 |

|||

| 途中 農作業の方からお接待の柑橘類を一つ頂き、車道に出て一ノ門という立派な門を潜り 暫くすると山門に到着、そこからだらだら坂を登り納経所の前を通過してしばらく登りやっと52番 札所太山寺に到着。 本堂は東京音羽の護国寺を連想する立派な創りで国宝とのこと、納得  52番札所太山寺本堂 読誦後、だらだら坂を降り、納経所にて御朱印を頂き山門に向かう途中柑橘類の無人販売 所に気が付く。 200円で10個あまりの伊予柑?が並べられており、あまりの量の多さに買うべきか躊躇してい たら、車で参拝に来ていた70歳過ぎの男性が お接待と言って、車の中から3個ほど分け与えて くれた。 礼を言い。一ノ門に向かう途中、自転車による遍路者と行き違い互いに目礼を交わす。 一ノ門を潜って県道に戻り、平坦地を歩いていくと先程の自転車巡礼が会釈をして追い越して いく。

区切り4回目へ |